「ゆとり教育」と学力低下問題

目次

- 1. 「ゆとり教育」とは

- 2. 「ゆとり教育」導入に至った経緯

- 3. 「ゆとり教育」の具体的内容

- 4. 学力低下問題と「ゆとり教育」の見直し

- 5. 「ゆとり教育」による学力格差の拡大

「ゆとり教育」とは

一般に「ゆとり教育」とは、小中学校では2002年度からの学習指導要領による教育であり、高校では2003年度からの学習指導要領による教育であります。「生きる力」をスローガンにして学校週5日制の完全実施、算数・数学を中心にした授業時間数や授業内容の大幅削減、「総合的な学習の時間」の導入などを柱とするものです。しかしながら授業時間数や授業内容は、1970年代後半から一貫して削減されてきたことであって、2002年になって突然、削減されたものでないことは留意すべきです。

実際、1977年の学習指導要領の改定が実施された1980年より前まで、小学校算数の全学年合計時間数は1047時間あり、中学校数学の全学年合計時間数は420時間ありました。それらは段階的に減少し、2002年からの「ゆとり教育」では算数が869時間、中学数学が315時間になったのです。ちなみに、この315時間は先進国中の最低時間レベルです(国立教育研究所紀要第119週ほか参照)。

また、私自身が高校生の頃の1960年代後半では、高校数学としての必修授業時間数は理系進学以外でものべ週9時間あったものの、2003年からの「ゆとり教育」では0時間です。必修は無くなって、3単位(週3時間)の数学Iと2単位(週2時間)の数学基礎の選択必修になったのです。参考までに述べると、1960年代後半の高校数学の体系は、数学Ⅰ(5単位)、数学ⅡB(5単位)または数学ⅡA(4単位)、数学Ⅲ(5単位)となっていた時代で、理系へ進学の高校生は数学Ⅰ,ⅡB,Ⅲを履修し、文系へ進学あるいは高校を卒業して直ぐに就職する高校生は、[数学ⅠとⅡA]または[数学ⅠとⅡB]を全員が履修していました。

「ゆとり教育」導入に至った経緯

「ゆとり教育」導入に至った経緯は、1996年から98年にかけての文部省の教育課程審議会議事録(公開)に収録されている発言を読むことによって理解できます。とくに算数・数学に関して参考になる部分を一通り紹介します。それらを踏まえることによって、1章で述べた「ゆとり教育」の方向性が理解できるものと考えます。

・「学校で学んだことを社会に出てから生かす教育」(96/12/03)

・「算数・数学の内容についての思い切った削減」(96/12/03)

・「学力水準を気にすることよりも「生きる力」を身に付ける教育」(97/2/26)

・「休業土曜日の授業分は他の曜日に上乗せせずに家庭や地域社会で教育」(97/4/14)

・「純粋数学者のピュアなものに対する憧れは子供たちにはマイナス面がある」(97/6/18)

・「数学教育を充実した形にするための個々に対応した教育」(97/6/18)

・「算数・数学に対する詰め込み過ぎ批判を踏まえた大幅な内容の削減」(98/3/24)

・「算数での3、4桁の筆算は削除し掛け算も2桁までにして、後は電卓を利用」(98/3/24)

・「文系進学者向けに数学が身に付くような日常的な話題や内容を取り扱う」(98/3/31)

等々。

「ゆとり教育」の具体的内容

1章では授業時間の削減等の、「ゆとり教育」の全般的な概略を述べましたが、本章では具体的事項の扱いがどのように変わったかという点について、特徴的なものについて紹介します。

まず、2013年度に桜美林大学ゼミナール生であった卒業研究の学生が、教科書研究センターで調査して得た小中学校に関する次表の結果は説得力のあるものと考えます。算数・数学教科書でシェアの大きいA社、B社の教科書について、①小数・分数の混合計算(小学校教科書)、②3つ以上の数字が入った四則混合計算(小学校教科書)、③3桁×2桁以上の掛け算(小学校教科書)、④全文記述の証明問題(中学校教科書)、それぞれの問題数です。

| ① | ② | ③ | ④ | |

|---|---|---|---|---|

| A社(1970年) | 60 | 133 | 87 | 200 |

| A社(2002年) | 0 | 39 | 0 | 64 |

| B社(1970年) | 12 | 33 | 92 | 201 |

| B社(2002年) | 0 | 22 | 0 | 63 |

詳しくは次章で取り上げますが、教科書でしか学ぶことができない教育環境の厳しい生徒にとって、「ゆとり世代」の子ども達が昔と同じ学力を保つことは無理なことは明らかでしょう。

上の表の他、中学数学における空間図形の扱いに関しても述べておきます。「ゆとり教育」の10年前の学習指導要領の改訂まで、中学数学では断面図や投影図(1年生)、あるいは立体図形の相似(3年生)などを扱っていましたが、それらはすべて削除されました。

高校数学に目を向けると、同じ数学Iといっても昔と比べて極端に内容が異なってしまいました。そこで参考までに、1975年当時の全員が必修として学んでいた時代の数学I教科書の内容が、「ゆとり教育」の時代にはどの選択科目に入ったかについて表にしてまとめておきます。もちろん、学習指導要領の改訂の度に形骸化されてきたのです。

| 1975年の 数学Ⅰ教科書 | 2003年頃からの 数学教科書 |

|---|---|

| 実数 | 数学Ⅰ |

| 整式 | 数学Ⅰ |

| 整式の除法と分数式 | 数学Ⅱ |

| 2次方程式 | 数学Ⅰ |

| 複素数 | 数学Ⅱ |

| 連立方程式 | 数学Ⅰ |

| 高次方程式 | 数学Ⅱ |

| 不等式 | 数学Ⅱ |

| 座標 | 数学Ⅰ |

| 直線 | 数学Ⅱ |

| 円 | 数学Ⅱ |

| 不等式を表わす領域 | 数学Ⅱ |

| 平面ベクトル | 数学B |

| 2次関数 | 数学Ⅰ |

| 分数関数 | 数学Ⅲ |

| 合成関数 | 数学Ⅲ |

| 逆関数 | 数学Ⅲ |

| 指数関数 | 数学Ⅱ |

| 対数関数 | 数学Ⅱ |

| 三角比 | 数学Ⅰ |

| 三角比の応用 | 数学I |

| 順列・組合せ | 数学A |

| 確率 | 数学A |

| 写像 | 無し |

| 集合 | 数学A |

| 必要条件・十分条件 | 数学A |

学力低下問題と「ゆとり教育」の見直し

まず、1章から3章までに述べてきたことからも分かるように、算数・数学に関して「ゆとり教育」の時代に学ぶ内容は、昔と比べて相当減ったのです。極端な例ですが、昔の高校生と数学Iしか学ばない「ゆとり世代」の高校生を比べれば、学んだ内容に関しては大きな開きがあります。昔の高校生は学んだものの「ゆとり世代」の高校生は学ばない内容で試験をすれば、結果は歴然とした開きがあるはずです。それでは、昔の生徒も「ゆとり世代」の生徒も学んだ共通の内容での試験に関しては、「開きがないはず」とか「そのようなデータは何一つない」と主張される人達は非常に多くいます。そこで、次の結果をまず紹介しておきましょう。

2012年度の全国学力テストから加わった理科の中学分野(中学3年対象)で、10%の食塩水を1000グラムつくるのに必要な食塩と水の質量をそれぞれ求めさせる問題が出題されましたが、「食塩100グラム」「水900グラム」と正しく答えられたのは52.0%に過ぎなかったのです。実は昭和58年に、同じ中学3年を対象にした全国規模の学力テストで、食塩水を1000グラムではなく100グラムにしたほぼ同一の問題が出題されましたが、この時の正解率は69.8%だったのです。中学3年を対象とした全国規模の学力試験で、1000gと100gの違いを別にすれば本質的には全く同じ問題です。それで、一方が約5割の正答率で、他方が約7割の正答率です。

さて、表1の③の問題点に関しては「ゆとり教育」の核心と捉え、何冊もの拙著や2000年5月5日の朝日新聞・論壇「『円周率3』に隠された問題」などで訴えてきました。その訳は、「ゆとり教育」を巡る議論の中心課題として「円周率は約3でいいのか、3.14にすべきか」という大きく話題になったテーマがありました。これに関しては実際、「ゆとり教育」を支持される方々の御指摘の通り、00年代前半の算数の教科書にも「円周率は約3.14」という記述はあったのです。

しかしながら、たとえば半径が11cmの円の面積では

となるように3桁×3桁の掛け算があり、それが「学習指導要領範囲外」という背景があって、「円周率は約3として計算してもよい」となったのです。要するに、円周率の議論の背景には掛け算の桁数の問題が本質的にありました。

そして「ゆとり教育」では、「2桁同士の掛け算ができれば、3桁同士の掛け算などもできる」という無責任な考え方によって小学校の算数では、諸外国や過去の日本の教育に例を見ない2桁同士の掛け算の教育だけで掛け算の教育を終らせてしまったのです。私が3桁同士の掛け算に拘った本質的な理由にある「3」の意義を、簡単に述べましょう。

その理由は、諸外国や昔の日本の算数教科書では当然のように3桁同士の掛け算を扱っていますが、それよりもドミノ倒し現象やボックスティッシュの構造を理解することで、構造的にもよく分かります。

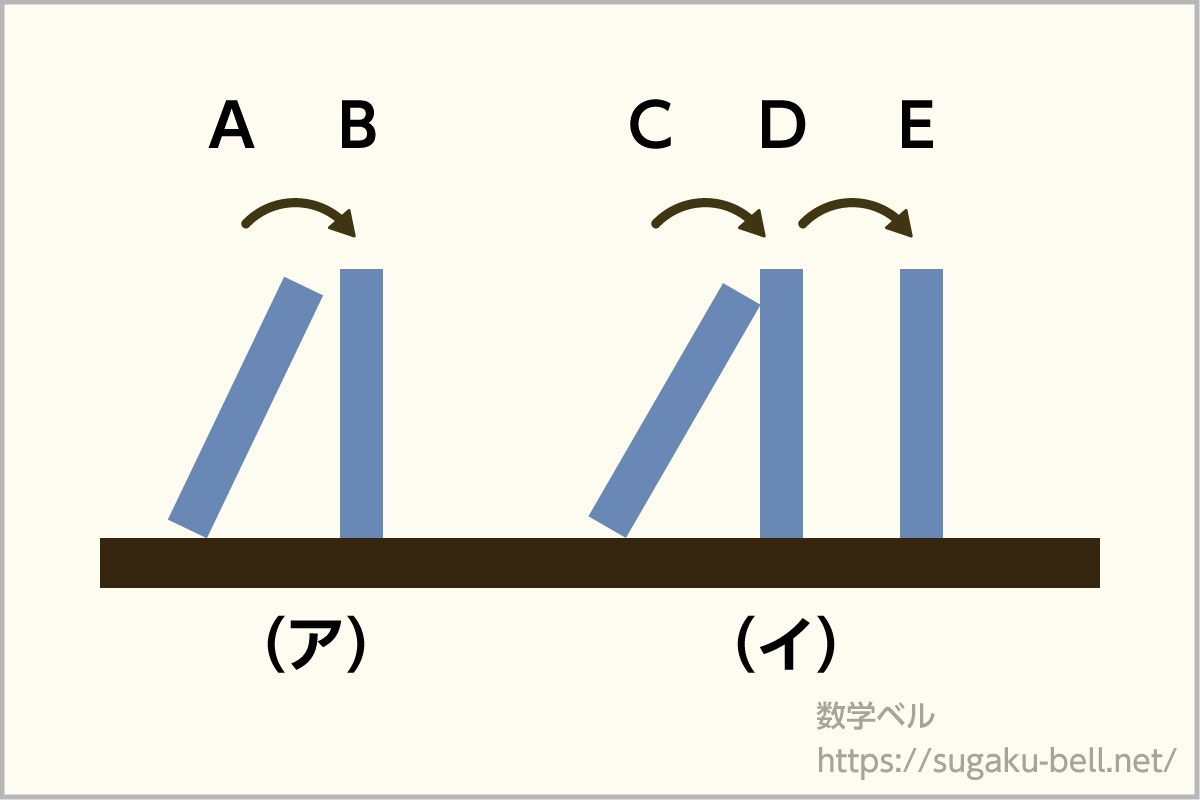

まずドミノ倒し現象で、(ア)では倒すAと倒されるBの関係だけです。しかし(イ)では、倒すCと倒されるEはそれぞれA, Bと同じですが、Dは違います。DはCによって倒されると同時にEを倒しているので、「倒されると同時に倒す」働きをする牌です。そのような牌の存在を強調して説明することが、ドミノ倒し現象を教える核心なのです。

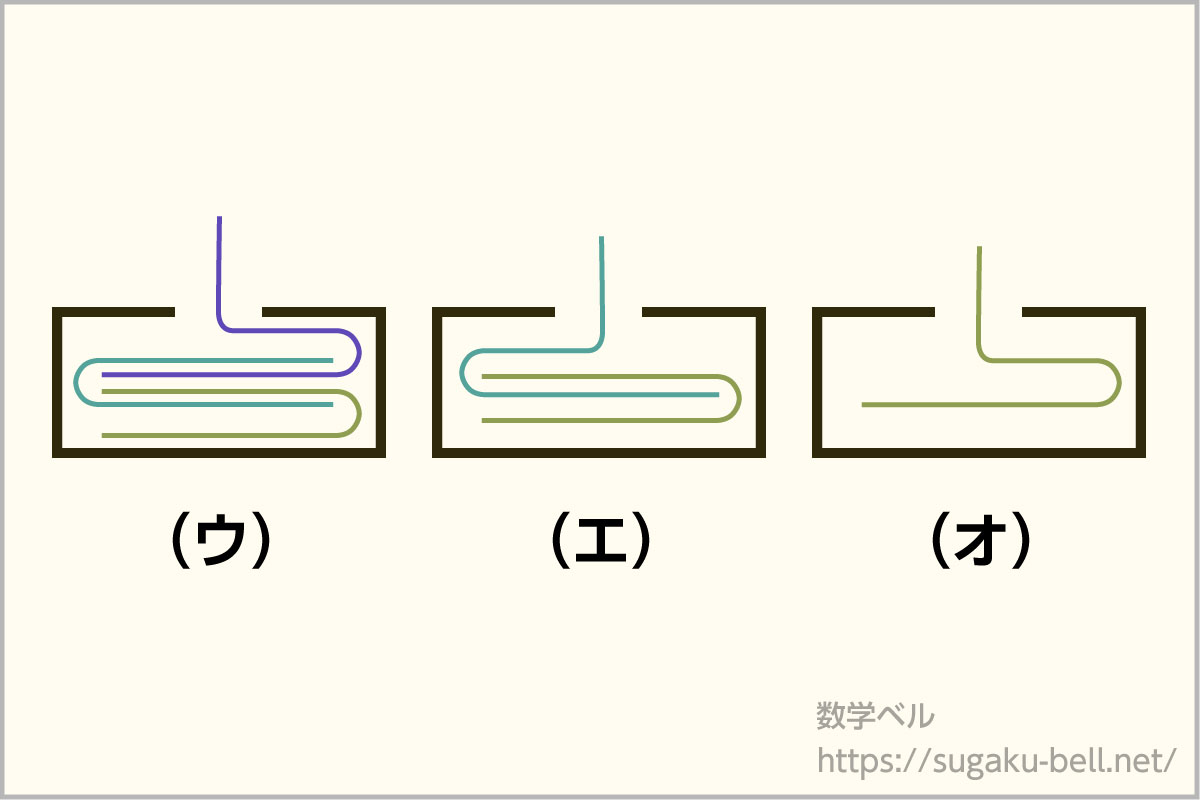

次にボックスティッシュの構造ですが、ティッシュが残り3枚、2枚、1枚となったボックスティッシュの断面図を(ウ)、(エ)、(オ)によって示します。

(ウ)、(エ)、(オ)の順にティッシュが1枚ずつ取り出されていく状態を見ることによって、ボックスティッシュの構造を理解できるでしょう。(エ)では引っ張るティッシュと引っ張られるティッシュの関係だけですが、(ウ)では引っ張られるティッシュが次のティッシュを引っ張る両方の作用を持つティッシュがあり、その存在が重要なのです。実はこのようなボックスティッシュはポップアップ方式と呼ばれ、シカゴの発明家アンドリュー・オルセンが1921年に考案したもので、(ウ)を気付いたことが歴史的な発明に繋がったのです。

縦書き掛け算についても、ドミノ倒し現象やボックスティッシュの構造と同じように理解できます。

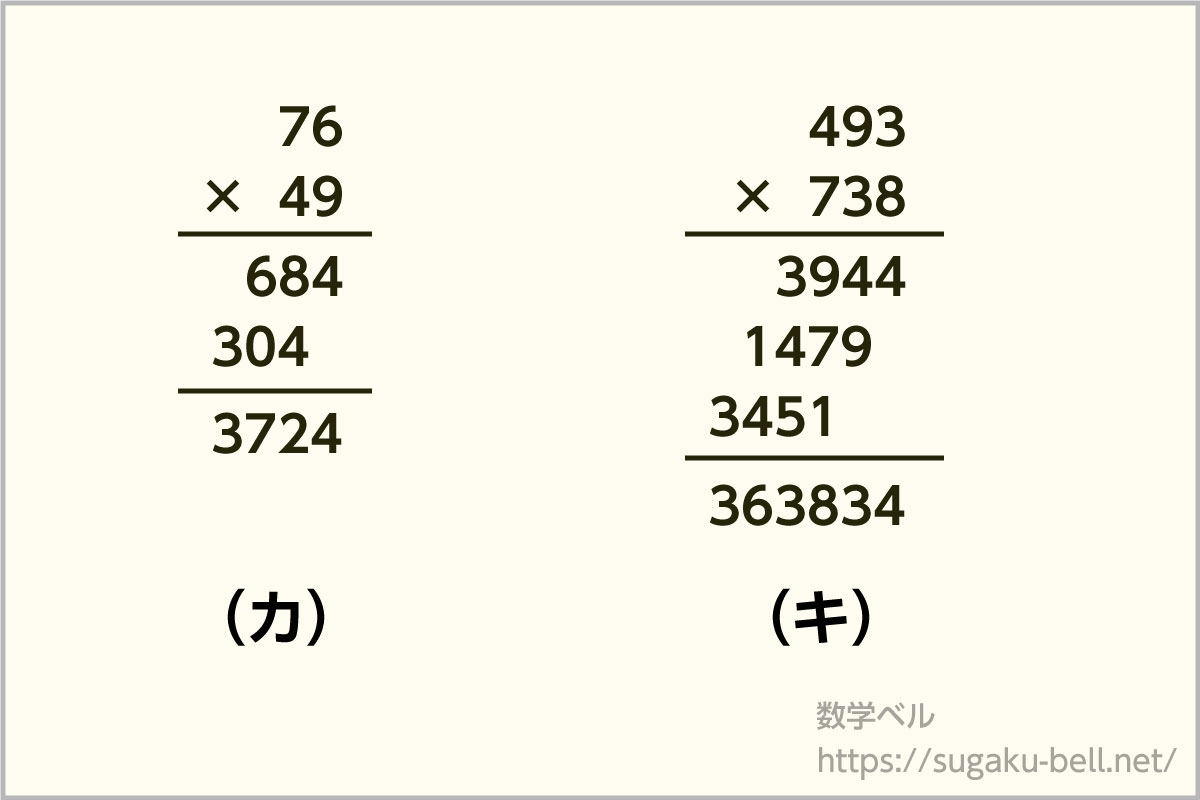

2桁同士の掛け算(カ)では最初に6×9=54を行い、その十の位の5を、次に行う7×9=63に加えます。ここでは「5を渡すこと」と「5をもらって加えること」は、それぞれドミノ倒しの(ア)とボックスティッシュの(エ)に相当しています。

ところが3桁同士の掛け算では、最初に3×8=24を行い、その十の位の2を、次に行う9×8=72に加えて74となり、さらにその百の位の7を、次に行う4×8=32に加えます。要するに、9×8のところでは、「2をもらって加えること」と、「7を渡すこと」の2つの作業を行っていて、それはドミノ倒しの(イ)とボックスティッシュの(ウ)に相当しているのです。

もちろん、4桁同士の掛け算になっても根本的に異なる作業が増えることはありません。したがって、縦書き掛け算の仕組みを理解させるためには3桁同士の掛け算の理解がとくに重要なのです。

後述するように、外からの転機は2006年のPISA調査結果でした。その一方で、内からの転機は2006年7月に国立教育政策研究所が発表した「特定の課題に関する調査(算数・数学)」(小4-中3、約37000人対象)のいくつかの内容です。小学4年生を対象とした「21×32」の正答率が82.0%であったものの、「12×231」のそれは51.1%に急落。小学5年生を対象とした「3.8×2.4」の正答率が84.0%であったものの、「2.43×5.6」のそれが55.9%に急落。同時に、国立教育政策研究所は次の報告もしました。

「3+2×4」の正解率が小4、小5、小6となるにしたがって、73.6%、66.0%、58.1%と逆に下がっていく現象があったのです。これに関して私は、同年7月15日の産経新聞で「四則計算の理解不足は、3項以上の計算がほとんどなされていないのも原因。2項だけの計算ドリルが流行し、現行の教科書も3項以上の計算が激減している」というコメントを発表したことを思い出します。

間もなくして私は、文部科学省委嘱事業の「(算数)教科書の改善・充実に関する研究」専門家会議委員に任命され(2006年11月~2008年3月)、算数教科書に関する持論(表1の①、②、③に相当する内容の抜本的な改善)を最終答申に盛り込んでいただき、その後の学習指導要領下の算数教科書は改善されてきたと考えます。

ここで、図形に関しても一つ述べたいことがあります。明治維新から間もない1875年から1878年まで、後に「ペリー運動」として有名になった英国のジョン・ペリー(応用数学、数学教育)を、東京大学工学部の前身である工部大学校は招いています。ペリーの「初歩の算術から小数を用いるべき」および「測量と立体幾何学(空間図形)を多く教授すべき」という考え方は、技術立国としての日本の礎を築いたものだと言えるでしょう。

ペリーが多く教授すべきと述べた空間図形を考えると、かつて、日本の子ども達は積み木、綾取り、知恵の輪、プラモデルなどの立体的な遊びをよく行っていました。ところが現在は、テレビゲームのような平面的な遊びが中心となっています。また「ゆとり教育」時代の中学校では、空間図形をほとんど学習しないで卒業する生徒が多くいたのです。高校数学における空間図形も同じで、かつての理系進学の高校生は空間における一般の平面や直線を表す方程式を学んでいましたが、これらも現在まで学んでいません。

そのような傾向は当然結果として現れるでしょう。2010年の全国学力テスト(全国学力・学習状況調査)で、中学3年の「数学」には、見取り図も示した立方体の問題がありました。それは図のように、立方体の2つの面の上に引いた2本の対角線の長さを比べるもので、「一方が他方より長い」、「他方が一方より長い」、「同じ」、「どちらとも言えない」の4つから選択させる問題です。

私は問題を見たとき、「これはサイコロで遊んだことがある子ども達ならば、ほぼ全員が「同じ」を選択して正解になるだろう」と思いましたが、文部科学省が発表した結果を見て愕然としたのです。「同じ」を選択した生徒はたったの55.7%だったのです。

一方、表1の④に関しては、論述力の低下が問題になります。これに関しては、いくつかの事実を書き留めておきましょう。07年末に発表されたOECDの学力調査PISAで、日本は論述問題で白紙答案が目立って多かったこと。2004年1月に文部科学省が発表した全国の高校3年生10万人を対象にした学力調査結果で、ヒント付きの簡単な証明問題でも6割以上が無回答だったこと。また、同年2月に行われた千葉県立高校入試の国語で地図の説明文を書く問題が出題されましたが、半数が0点だったこと。そのような事実は枚挙に暇はありませんが、「自分の頭で考えて自分の言葉で筋道を立ててきちんと説明する」という本質的な学びが疎かになってしまったと考えます。

本章の最後に、「ゆとり教育」の見直しを決定的にした2回のPISA調査結果を挙げておきます。なお、その後のPISA調査結果に関しては、「ゆとり教育」の見直しによって2009年、2012年と日本は全般的にPISA調査の順位を上げてきました。とくに、2012年に読解力が4位になったことは注目すべきです。2002年1月に当時の遠山敦子文部科学大臣が脱ゆとり教育の「学びのすすめ」を発表し、そこで奨励された「朝読書活動」が全国の学校に浸透したことが成果を上げてきたと考えます。また、2012年調査で7位になった数学的リテラシーを読解力と比較すると、それぞれの2009年調査との比較において注目すべき点があります。それは、2009年当時、両方の面で日本より上位にあった国と2012年の結果を比べると、数学的リテラシーでは差がより拡大し、反対に読解力では差が縮まったか逆転したことです。

| 内容 | 順位 |

|---|---|

| 読解力 | 8位 |

| 数学的リテラシー | 1位 |

| 科学的リテラシー | 2位 |

| 内容 | 順位 |

|---|---|

| 読解力 | 15位 |

| 数学的リテラシー | 10位 |

| 科学的リテラシー | 6位 |

なお、外圧に弱い日本の国民性を考えると、PISAの結果はその後の教育政策に大きく影響したと思います。しかし、「ゆとり教育」による学力低下を主張する一人としては、それよりも本章でいろいろ述べたことなどを主たる理由としたいです。

「ゆとり教育」による学力格差の拡大

内閣府が2009年7月に発表した年次経済財政報告では次のことを述べています。「非正規雇用化の動きは最近になって始まったものではなく、84年の非正規雇用比率15.3%から08年の34.1%に至るまで一貫して非正規雇用比率は上昇している。しかし、その上昇テンポが加速したのは1997~2002年である。」

また警察庁「自殺統計」によると、1978年から1997年まで20434人~25524人の範囲で推移していた年間自殺者数は98年にいきなり32863人となり、14年間連続で3万人を超えたのです(2012年は27858人)。

90年代の半ばから00年代の半ばにかけて所得面で中間層が抜け落ちてきていることは分かりますが、その時期はちょうど「ゆとり化」の流れがクライマックスに向かって強まってきた時期と重なります。それから直ちに予想できることは、恵まれた家庭の子ども達は学習塾や予備校に通ったり家庭教師を付けたりして学び、そうでない子ども達は学校外の学習時間(学習塾・予備校・家庭教師の時間を含む)が少ない集団に入ってしまうことです。

その見方を明確に示したデータが、ベネッセ教育研究開発センターの第4回学習基本調査にある「高校生の学校外における平日の学習時間の推移」です。高校2年生(普通科)4464人を対象に、全国4地域(東京・東北・四国・九州地方の都市部と郡部)で実施したもので、次の表で示すものです(表中の数値の単位は分)。

| 1990 年 | 1996 年 | 2001 年 | 2006 年 | |

|---|---|---|---|---|

| 偏差値 55以上 | 114.9 | 108.0 | 98.8 | 105.1 |

| 偏差値 50~55 | 112.1 | 83.6 | 67.0 | 60.3 |

| 偏差値 45~50 | 89.2 | 70.0 | 56.8 | 62.0 |

| 偏差値 45以下 | 49.5 | 54.7 | 38.2 | 43.2 |

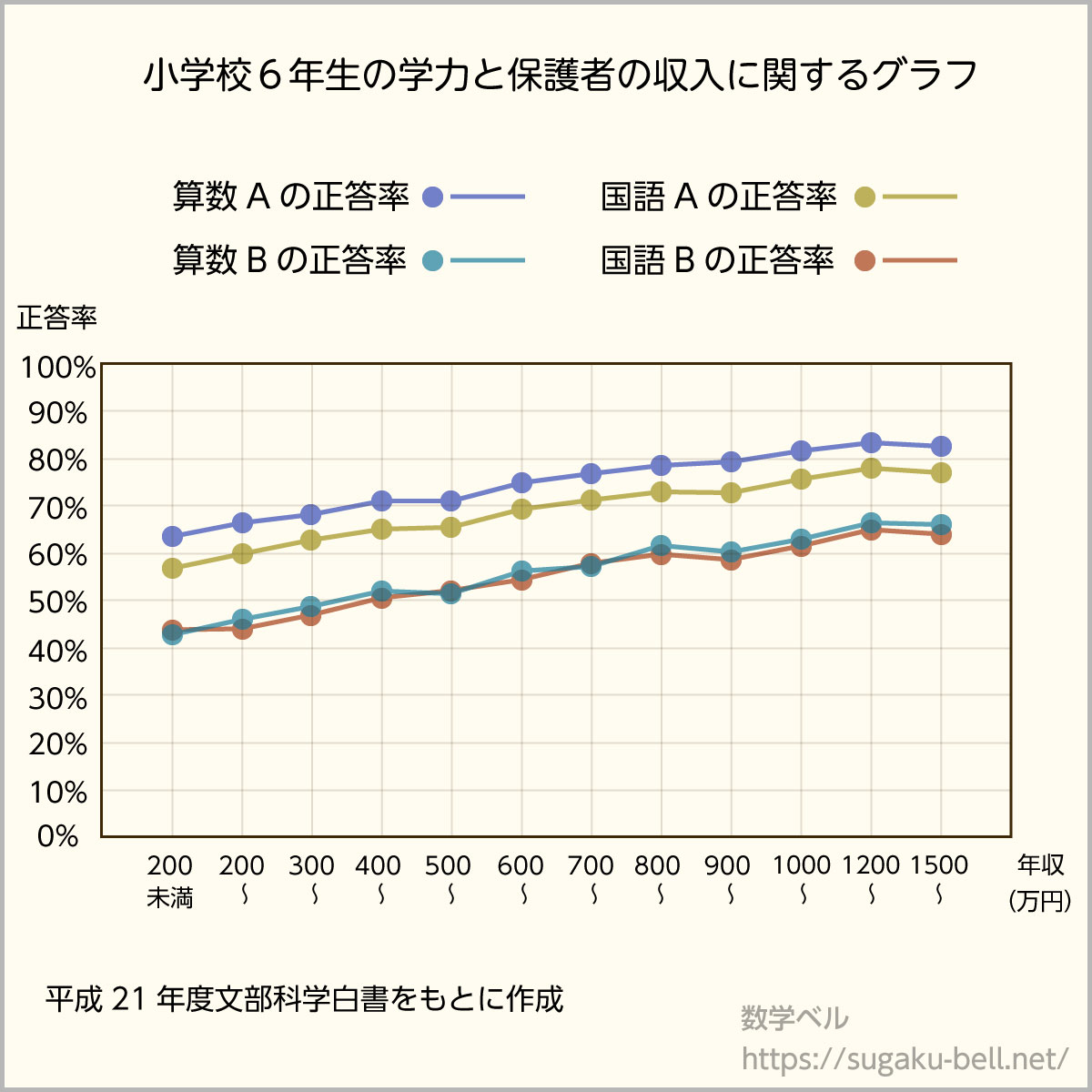

また、平成21年度文部科学白書の第1章「家計負担の現状と教育投資の水準」における次の図表1-1-10「児童の正答率と家庭の世帯年収」(お茶の水女子大学委託研究(平成20年度)より作成)では、全国学力・学習状況調査の正答率と家庭の世帯年収との関係に関して、5つの政令指定都市より100校を対象に追加調査を行った結果を示していて、世帯年収と正答率はだいたい比例していることが理解できるものです。

上で示したことから、90年代の半ばから00年代の半ばにかけて拡大した経済格差は子ども達の教育格差、そして学力格差を生んだことが分かるでしょう。実際、国際学力調査であるPISAとTIMSSの2003年度版について、文部科学省はその結果分析(中間まとめ)の中で、それぞれグラフを用いて次のようにまとめています。

「PISAでは、全体的に上位層と下位層との得点のばらつきが広がっており、特に読解力では得点の経年比較で、中位層の生徒が下位層にシフトしている。ただし、二極分化とまでは言えない状況。」

「TIMSSでも、中学校数学では経年比較で上位層から中位層、下位層にシフト。ただし、二極分化とまでは言えない状況。」

もちろん、文部科学省という御立場を考えれば、「二極分化とまでは言えない状況」という一言を付け加えざるを得ないことと思います。いずれにしろ00年代前半には、学校外での学習時間や学力面で「中間層」が抜け落ちたことは間違いないことで、その主な原因に90年代の経済格差拡大や学習指導要領の改訂があるはずです。

未だに「ゆとり教育に反対する人達は思想的にタカ派である」と信じ切っている方々は、そろそろ目が覚めてもらいたいものです。何年か前に児童養護施設をボランティアとして訪れて算数小話をしてきましたが、そこでの子ども達のニコニコ顔を思い出す度に、「ゆとり教育」下の教科書とは正反対の自習可能な分厚い教科書をなぜ作ることができないのか、と悔しい思いをするのです。

ところで、「算数・数学に関する興味・関心を高める教育」は、「ゆとり教育」とは無関係に大切だと考えます。それだけに私は、文部科学省の企画としてのSSH(スーパーサイエンスハイスクール)、SPP(サイエンスパートナーシップ)、「その道の達人」の三つによる出前授業も、その他の形式のものと区別することなくいろいろ行ってきました。とくに「その道の達人」は、理数系教育に前向きなSSHやSPPと違って、算数嫌いな生徒の多い小学校でも可能でした。それだけに、2009年度をもって「その道の達人」が終了したことは残念でなりません。

最後に、学生の就職状況がまだ悪かった2010年ごろ、私は本務校で就職委員長としての立場から「就活の算数」という夜間のボランティア授業を、後期の毎週木曜日に行っていました。正規の授業と合わせて週に10コマ近い授業ゆえに苦労もありましたが、学生が算数・論理などの非言語適性検査問題を解けるようにすることを目標にしただけに、頑張り続けることもできたのです。その授業は、私が「ボランティア」ならば学生は「単位認定ナシ」でした。2年間で受講した延べ1000人近くの学生の感想は感激したコメントが圧倒的に多く、昔の寺子屋を想像したほどです。このボランティア授業を全力で頑張れた背景には、「受講する学生の多くは「ゆとり教育」の犠牲者の側面もあるはずだ。ならば、数学の世界で生きる人間として可能な限り手を差し伸べたい」という考えをもっていたからです。