数学の「群」「群論」とはどのようなものなのか

目次

- 1. 一言で述べる「群」と「群論」

- 2. 「演算が定義される」の意味

- 3. 結合法則

- 4. 群の定義と例の準備

- 5. 群の定義

- 6. 群の例

- 7. 発展的な内容

一言で述べる「群」と「群論」

初めにごく概略的に説明しましょう。

整数全体においては足し算(+)ができます。その一つの足し算(+)に関して、

結合法則

\((x+y)+z=x+(y+z)\)

が成り立つばかりでなく、どんな整数に対しても足すと0(単位元)になる逆元と呼ばれる整数があります。たとえば2に対しては-2が逆元。

もう一つ例を挙げると、有理数(分数)全体から0を除いた集まりをSとすると、Sにおいては掛け算(×)ができます。その掛け算(×)に関して、

結合法則

\((x×y)×z=x×(y×z)\)

が成り立つばかりでなく、0でないどんな有理数に対しても掛けると1(単位元)になる有理数があります。たとえば2に対しては\(\frac{1}{2}\)が逆元。

上の例のように、一つの演算ができる集合で、結合法則が成り立って、単位元があって、逆元も必ず存在する数学的構造を群(ぐん)といいます。

数学の「群」は抽象的なもので、多種多様な例があります。したがって、幅広い例を示すことが大切で、群について多くの大学生に説明したことから得た教訓です。

私は数年前に、そのような教訓を踏まえて「群論入門」(講談社ブルーバックス)を出版しました。群の一種の置換群というものを説明した後に群の一般的な定義を述べましたが、それまでに約70ページを使いました。それだけ丁寧な説明を心掛けたのですが、最後の章では群論と関係が深い組合せ論の面白いトピックスについて触れました。その部分の説明には若干普通の数学書のような説明をした面があり、その点は反省しています。

もっとも、置換群の説明の後に一般の群の説明をした流れは適当であると考えます。それは、群の誕生は方程式の根(解)の「置き換え」が起源であり、そのようなラグランジュによる考え方が「群」の萌芽に至ったからです。その延長としてアーベルは、1変数5次方程式は一般に解けないことを証明しました。ここで方程式が解けるとは、与えられた方程式の係数と四則計算と根号記号で解を表せることです。さらにガロアは、1変数\(n\)次方程式の解全体が作るガロア群というものを考え、その問題を含む方程式の構造を明らかにしました。

いわゆる群論とは、そのように方程式と関連する研究から始まったものです。そして群は抽象的ゆえ、群論は幅広い分野の基礎として発展してきました。実際、幾何学的な構造をもつ対象に関しては必ず自己同型群というものがあります(ガロア群も一種の自己同型群)。その具体的で平易なイメージとしては、たとえば立方体の合同な変換は(全く動かさない変換を含めて)24個あり、それら全体は群になります。そのような自己同型群を通しての研究は、方程式や幾何学的な構造ばかりでなく、化学の結晶構造はじめ多くの分野で用いられています。

一言で群論というと、大きく分けると上記の他に2つの研究の流れが考えられます。一つは群そのものの構造の研究で、これに関しては本稿の最後に述べる有限単純群の分類のような大きな成果があります。

もう一つは、群の表現論という流れです。これは、群というものを他の易しい世界、あるいは他の難しい世界に、潜り込ませて見ることです。それによって、まるで例え話によってお互いの理解が深まるのと同じ効果が期待でき、それによる成果もいろいろあります。

そのように、一言で「群論」といっても、本質的に上記の3つの流れがあると考えられます。

本稿では以下、「群とはどのようなものなのか」という疑問をもつ人、あるいは「群の学びの最初の最初でつまずいてしまった」という人を対象にして、とりあえず「群」というものを誰でも理解できるように、分かり易い表現で丁寧に説明したいと思います。まず、説明に用いる必要最小限の用語をまとめて書きます。

集合\(A\)を構成している個々のものを\(A\)の元(げん)または要素といい、\(a\)が\(A\)の元であるとき

で表し、\(a\)は\(A\)に属するといいます。\(a\)が\(A\)の元でないとき

\(a\)

\(a\)で表します。

たとえば\(A\)をアルファベットの集合とするとき、

が成り立ちます。

10以上30以下の素数の集合を\(S\)とするとき、\(S\)は6つの元11, 13, 17, 19,23,29から構成されています。それを

というように、各元の間をカンマで区切ってすべての元を中括弧の中に書き並べて表す方法と、

というように、性質\(P(x)\)を満たす\(x\)全体から構成される集合を、中括弧と縦の線を用いて

と表す方法があります。(上の例で\(P(x)\)は、「\(x\) は10以上30以下の素数 」のこと。)

集合のうち、無限に多くの元をもつ集合を無限集合、有限個の元しかもたない集合を有限集合といいます。とくに、元が1つもない集合を空集合といいます。

無限集合のうち、自然数(正の整数)全体の集合、整数全体の集合、有理数(\(\frac{整数}{整数}\)の形の分数)全体の集合、実数全体の集合を、それぞれ\(\boldsymbol{N},\boldsymbol{Z},\boldsymbol{Q},\boldsymbol{R}\)で表すことが一般的です。

集合\(A,B\)に対し、\(A\)のすべての元が\(B\)に属しているとき、\(A\)を\(B\)の部分集合といいます。とくに、\(B\)自身も空集合も\(B\)の部分集合であることに注意します。

「演算が定義される」の意味

整数全体の集合\(\boldsymbol{Z}\)の任意の(勝手な)元\(x,y\)に対し、

は\(\boldsymbol{Z}\)の元となります。このことを、「演算+、-、×は集合\(\boldsymbol{Z}\)で定義される」といいます。一方、\(6÷2\)あるいは\(9÷3\)は\(\boldsymbol{Z}\)の元であるものの、

などは定められないものであったり、\(\boldsymbol{Z}\)の元ではなかったりします。そこで、「演算÷は集合\(\boldsymbol{Z}\)で定義されない」といいます。

また、有理数全体の集合\(\boldsymbol{Q}\)から数0だけを除いた集合を\(\boldsymbol{Q}-\{0\}\)で表すと、\(\boldsymbol{Q}-\{0\}\)の任意の元\(x,y\)に対し、\(x×y\)は\(\boldsymbol{Q}-\{0\}\)の元になるものの、\(x+y\)は必ずしも\(\boldsymbol{Q}-\{0\}\)の元になるとは限りません。たとえば、

だからです。そこで、「演算×は集合\(\boldsymbol{Q}-\{0\}\)で定義される」、「演算+は集合\(\boldsymbol{Q}-\{0\}\)で定義されない」というのです。

一般に、集合\(X\)と演算\(*\)があって、\(X\)の任意の元\(x,y\)に対して\(X\)のある1つの元\(x*y\)が定まるとき、「集合\(X\)に演算\(*\)が定義される」といいます。

上述の例から、次のことがいえます。演算\(*\)が+、-、×のどれかの場合は集合\(\boldsymbol{Z}\)に演算\(*\)は定義されますが、演算\(*\)が÷の場合は集合\(\boldsymbol{Z}\)に演算\(*\)は定義されません。演算\(*\)が×の場合は集合\(\boldsymbol{Q}-\{0\}\)に演算\(*\)は定義されますが、演算\(*\)が+の場合は集合\(\boldsymbol{Q}-\{0\}\)に演算\(*\)は定義されません。

他の例を挙げると、実数全体の集合\(\boldsymbol{R}\)の任意の元\(x,y\)に対し、

と定めると、\(x*y\)は必ず\(\boldsymbol{R}\)の元になるので、\(\boldsymbol{R}\)で演算\(*\)は定義されます。しかし、\(\boldsymbol{R}-\{0\}\)では同じ演算\(*\)は定義されません。なぜならば、

となるからです。

結合法則

結合法則は学校教育で既に学んだかと思いますが、一応、復習しておきましょう。実数全体の集合\(\boldsymbol{R}\)の任意の元\(x,y,z\)に対し、

が成り立ちます。上の等式は和(+)に関する結合法則であり、下の等式は積(×)に関する結合法則です。

いま、集合\(X\)に演算\(*\)が定義されているとします。\(X\)の任意の元\(x,y,z\)に対し

が(常に)成り立つとき、\(X\)は\(*\)に関して結合法則が成り立つといいます。

上の例から、集合\(\boldsymbol{R}\)は演算+および×に関して結合法則が成り立ちます。しかしながら、集合\(\boldsymbol{R}\)は演算-に関しても÷に関しても結合法則は成り立ちません。なぜならば、

となるからです。

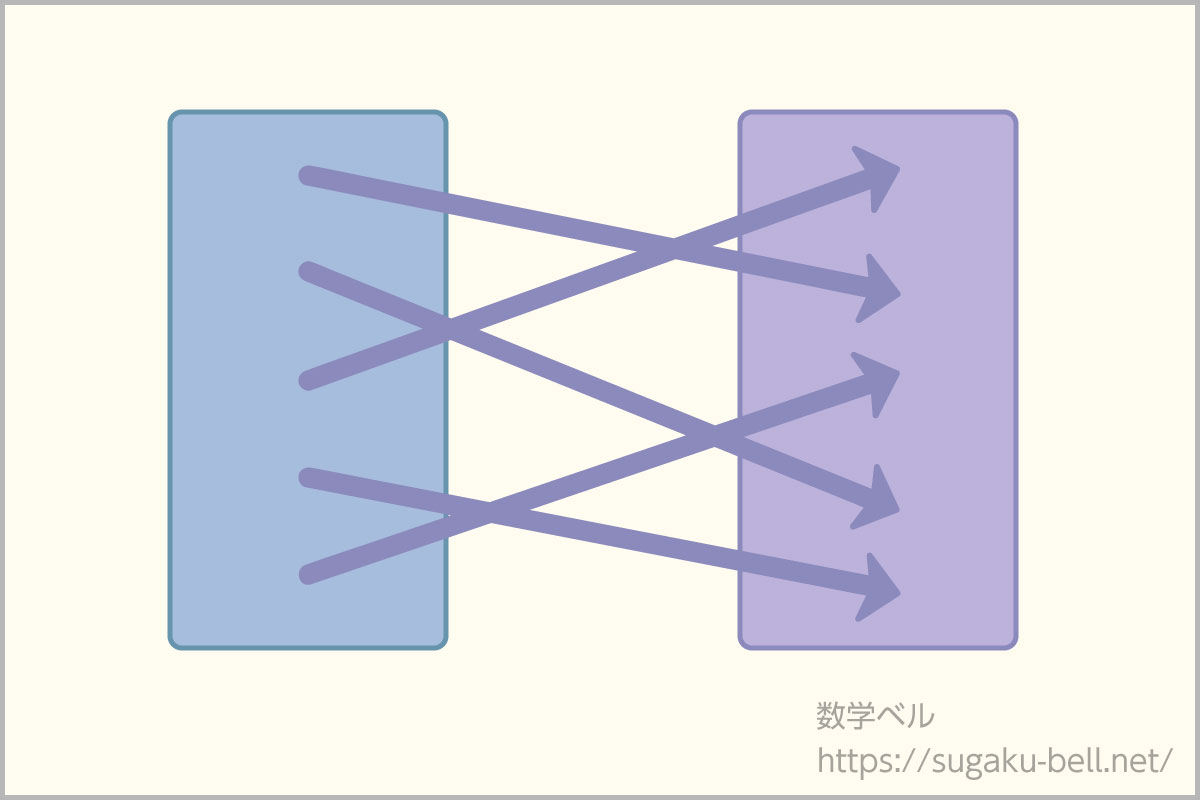

ここで、文字の置換について導入します。いま、集合\(Ω=\{1,2,3,4\}\)に対して、

図で示したような\(Ω\)上の文字の置き換えとなる対応を\(Ω\)上の置換といいます。\(Ω\)上の置換を正確に述べると、\(Ω\)のすべての元を移した先が\(Ω\)の元全体となって、\(Ω\)の相異なる2つの元を移した先も必ず相異なる元になることです。

上の置換を

というように、1の下に1の移動先を書き、2の下に2の移動先を書き、3の下に3の移動先を書き、4の下に4の移動先を書くことにします。すると、\(Ω\)上の置換は以下の24個になります。なお、1を1に、2を2に、3を3に、4を4に移すもの(\(Ω\)のすべての元を固定するもの)も一つの置換と考えます。また、この置換をとくに恒等置換といいます。

上で列挙した\(Ω\)上の置換全体の集合を\(S^Ω\)で表すことにします。そして、集合\(S^Ω\)に「置換の合成」と呼ばれる演算\(\circ\)を次のように定義します。\(S^Ω\)の任意の元\(f\)と\(g\)に対し、\(f\)を最初に行って次に\(g\)を行う「\(f\)と\(g\)の合成置換」を\(g\circ f\)で表します。たとえば、

となります。ちなみに、①式を図示して説明しておきましょう(順番に注意)。

②式についても同様に確かめることができます。

①や②を見ても分かるように、集合\(S^Ω\)で演算\(\circ\)は定義されます。やや直観的に説明すると、\(Ω\)の4文字の置き換えをした後にまた置き換えをしても、\(Ω\)の4文字の置き換えになるからです。要するに、4人掛けのテーブルで席の移動をした後にまた席の移動をしても、結果は4人の席の移動になることと同じです。

集合\(S^Ω\)で演算\(\circ\)が定義されることが分かったことを踏まえると、さらに結合法則の成立が分かります。たとえば一つの例ですが、

の2つの式で確かめられました。もちろん、結合法則の成立をいうためには、\(S^Ω\)の任意の元\(f,g,h\)に対し

が成り立つことを示さなくてはなりません。ところが、上式の左辺も右辺も結局のところ、\(h\)を最初に行って、次に\(g\)を行って、最後に\(f\)を行うことになります。

実際、左辺は\(h\)を最初に行います。次に\(f\circ g\)を行いますが、これは次に\(g\)を行って、最後に\(f\)を行うことです。右辺は\(g\circ h\)を最初に行いますが、これは\(h\)を最初に行って、次に\(g\)を行うことです。そして最後に\(f\)を行うことになります。

以上から、集合\(S^Ω\)は演算\(\circ\)に関して結合法則が成り立つことが分かりました。

群の定義と例の準備

任意の実数\(x\)に対して、

が成り立ちます。また、上で紹介した\(S^Ω\)において

とおくと、\(S^Ω\)の任意の元\(f\)に対して、

が成り立ちます。

一般に、集合\(X\)に演算\(*\)が定義されているとき、③の0、④の1、⑤の\(e\)のような\(X\)の元を、\(X\)の単位元といいます。ちなみに\(X\)に単位元があるとき、それはただ1つです。なぜならば、\(e\)と\(e'\)を\(X\)の単位元とすると、

という式が成り立つからです。それは、上式の前の等号は\(e'\)が単位元である性質を使って分かります。そして、上式の後の等号は\(e\)が単位元である性質を使って分かります。

群の定義を述べる前に、あと逆元について述べます。

2という数に対して、-2という数は

を満たします。また、2という数に対して、\(\frac{1}{2}\)という数は

を満たします。さらに、上で紹介した\(S^Ω\)において、置換\(\left(\begin{array}{ccc}1&2&3&4\\4&1&3&2\end{array}\right)\)に対して\(\left(\begin{array}{ccc}1&2&3&4\\2&4&3&1\end{array}\right)\)という置換は、

を満たします。それは、図で示した置換は\(\left(\begin{array}{ccc}1&2&3&4\\4&1&3&2\end{array}\right)\)で、その矢印を逆向きにしたものが\(\left(\begin{array}{ccc}1&2&3&4\\2&4&3&1\end{array}\right)\)だからです。

一般に、集合\(X\)に演算\(*\)が定義されていて、さらに単位元\(e\)が存在するとします。このとき、\(X\)の元\(x\)に対して、\(X\)のある元\(y\)があって、

が成り立つとき、\(y\)を\(x\)の逆元といいます。

集合\(\boldsymbol{Z}\)に演算+が定義されていて、その単位元は0です。そして⑥が意味することは、2の逆元は-2ということです。

集合\(\boldsymbol{Q}-\{0\}\)に演算×が定義されていて、その単位元は1です。そして⑦が意味することは、2の逆元は\(\frac{1}{2}\)ということです。

集合\(S^Ω\)に置換の合成\(\circ\)が定義されていて、その単位元は恒等置換\(e\)です。そして⑧が意味することは、\(\left(\begin{array}{ccc}1&2&3&4\\4&1&3&2\end{array}\right)\)の逆元は\(\left(\begin{array}{ccc}1&2&3&4\\2&4&3&1\end{array}\right)\)ということです。

群の定義

集合\(G\)に演算\(*\)が定義されているとき、次の条件(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)を満たすならば\(G\)は\(*\)に関して群であるという。単に\(G\)を群ともいう。さらに、(ⅳ)も合わせて満たすならば、\(G\)は\(*\)に関して可換群(アーベル群)であるという。単に\(G\)を可換群(アーベル群)ともいう。なお、演算記号をとくに意識する必要がない場合、\(a*b\)を省略形\(ab\)や簡略形\(a\cdot b\)で表すことがある。

(ⅰ)結合法則が成立。すなわち、\(G\)の任意の元\(a,b,c\)に対して

が成り立つ。

(ⅱ)単位元の存在。すなわち、\(G\)にある元\(e\)があって、\(G\)の任意の元\(a\)に対して

が成り立つ。\(e\)を\(G\)の単位元という。

(ⅲ)すべての元に逆元が存在。すなわち、\(G\)の任意の元\(a\)に対して、

となる\(G\)の元\(b\)が存在する。この\(b\)を\(a\)の逆元とよび、普通\(a^{-1}\)で表す。

(ⅳ)交換法則が成立。すなわち、\(G\)の任意の元\(a,b\)に対して

が成り立つ。

群の例

例1

集合\(\boldsymbol{Z}\)は演算+に関して可換群になり、その単位元は0です。

例2

集合\(\boldsymbol{Q}-\{0\}\)は演算×に関して可換群になり、その単位元は1です。

例3

\(Ω=\{1,2,3,4\}\)のとき、集合\(S^Ω\)は置換の合成\(\circ\)に関して群になり、その単位元は恒等置換\(e\)です。

しかし、この群は可換群ではありません。なぜならば①と②から、

となるからです。なお、群であっても可換群でないことを示すには、上式のように演算の順序を取り替えると結果が異なる例を一つ挙げればよいことに留意しましょう。

例4

例3に挙げた例は、\(Ω\)が4個の元からなる集合の場合です。そこで、この群を4次対称群といい、\(S_4\)で表すことがあります。これを一般化して、\(n\)個の元からなる集合

に対しても、\(Ω\)上のすべての置換から群を作ることができます。これを\(n\)次対称群といい、\(S_n\)で表すことがあります。

例5

正6角形の中心を\(\rm O\)とするとき、\(\rm O\)を中心に時計の針と反対に0°、60°、120°、180°、240°、300°回転させる移動をそれぞれ回(0°)、回(60°)、回(120°)、回(180°)、回(240°)、回(300°)とします。このとき、

とおくと、\(G\)は正6角形の回転に関して可換群になります。ちなみに\(G\)の単位元は回(0°)です。そして、回(0°)、回(60°)、回(120°)、回(180°)、回(240°)、回(300°)の逆元は順に、回(0°)、回(300°)、回(240°)、回(180°)、回(120°)、回(60°)となります。

最後に、集合\(G\)が演算\(*\)に関して群になるとき、\(G\)の空集合でない部分集合\(H\)が同じ演算\(*\)に関して群になれば、群\(H\)を群\(G\)の部分群といいます。

群の例(1)に関して、\(\boldsymbol{Z}\)の部分集合

は\(\boldsymbol{Z}\)の部分群になります。もちろん、\(\boldsymbol{Z}\)自身も単位元だけからなる集合\(\{0\}\)も\(\boldsymbol{Z}\)の部分群になります。

群の例(3)に関して、\(S^Ω=S_4\)の部分集合

は\(S^Ω=S_4\)の部分群になります。ちなみに、\(\left(\begin{array}{ccc}1&2&3&4\\1&2&4&3\end{array}\right) \)の逆元はそれ自身です。

群の例(5)に関して、\(G\)の部分集合

は\(G\)の部分群になります。

発展的な内容

群の例の(4)で挙げた対称群の考え方は、\(Ω\)が無限集合でも考えられます。その場合も含めて、\(Ω\)上の対称群\(S^Ω\)の部分群となるものはすべて\(Ω\)上の置換群といいます。実は、ありとあらゆる群は、群の構造としてはある\(Ω\)上の置換群と同じになります(詳しく知りたい方は、拙著「群論入門」の5章の定理3を参照)。これは、いかなる群でも視覚的に捉えることができることを意味していると考えられます。

次に、\(G\)を群、\(H\)を\(G\)の部分群とするとき、\(G\)のすべての元\(g\)に対し、

が成り立つとき、\(H\)を\(G\)の正規部分群といいます。なお、

もし\(G\)が可換群、\(H\)が\(G\)の部分群ならば、\(G\)のすべての元\(g\)と\(H\)のすべての元\(h\)に対し

が成り立ち、それゆえ

となるので、\(H\)は\(G\)の正規部分群です。

群\(G\)において、単位元\(e\)だけからなる単位群\(\{e\}\)と\(G\)自身は\(G\)の正規部分群であり、それらを自明な正規部分群といいます。群\(G\)が自明でない正規部分群をもたないとき、\(G\)を単純群といいます。単純群を整数の世界で例えると、素因数分解における素数のようなものです。

群論の長い歴史において、有限群かつ単純群である有限単純群の分類の完成(1981年)は、画期的な出来事でした。それは多くの研究者の膨大な論文の積み重ねによって成し得たものです。